当院のPGT-A(着床前胚異数性染色体検査)について

2022年から生殖補助医療の保険診療がはじまり、3年が経ちました。治療に対するハードルが低くなった分早めに治療を開始されるかたが多くなった印象をうけます。

一方で、保険診療での胚移植の上限を超えてしまったため自費診療になってしまう患者様もいらっしゃるようになりました。胚移植の上限を超えてしまった患者様は、良好胚を複数回移植てしても妊娠に結びついていないと考えられます。原因の一つとして移植した胚の染色体に問題があった可能性があるため、当院では医師からPGT-Aのお話することがあります。

また、2025年9月より日本産科婦人科学会によるPGT-Aの適応条件に「女性が高年齢の不妊症の夫婦(女性年齢が35歳以上を目安とする)」が追加され、適応が引き下げられたぶん、トライしやすい状況になったと思われます。

PGT-Aを行う一番のメリットは「妊娠する可能性の高い胚を早い段階(移植前)で見つけることができる。」ことにあると思います。

実際に当院のPGT-A実施数もだんだん増えており、すでに2025年は前年よりも増加することがわかっています。

| 実施年 | 件数 |

| 2025年1月1日~2025年9月30日まで | 14症例17周期 |

| 2024年 | 12症例17周期 |

| 2023年 | 6症例9周期 |

| 2022年 | 7症例7周期 |

| ~2021年 | 3症例3周期 |

症例・周期とは?

※症例:患者様1人のこと

※周期:この表では採卵周期を指名します

つまり同じ3周期でも、「1症例3周期」は一人の患者様が3周期分採卵したことであり、「3症例3周期」3人の患者様が3周期の採卵を行ったことを示します。

PGT-Aの実施周期増加と共に、検査した胚盤胞を移植した患者様もだんだん増えてきたため、当院で実施したPGT-Aの結果をまとめてお知らせしたいと思います。

PGT-Aとは?

着床前遺伝学的検査(Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)の略で、受精卵(胚)の染色体の本数の変化(異数性)を調べる検査です。

過去のブログでもご紹介していますので、良かったらご覧ください。

日本産科婦人科学会のホームページにPGT-A・SRについてとてもわかりやすく解説した動画が掲載されています。こちらも是非ご覧ください。

当院のPGT-Aの結果~開院から2025年8月まで

PGT-Aの検査結果は、下の表のように示されます。

| 分類 | 結果 |

| A | 正倍数性胚:異数性が見つからない。胚移植第一選択 |

| B | モザイク:染色体の異数性がある細胞とない細胞が混在している。Aの胚が無い場合移植を考慮する |

| C | 異数性胚:染色体の異数性がある。移植不可 |

| D | 判定不能 |

開院から2025年8月30日まで行ったPGT-Aの結果をまとめました。

症例数:36症例

周期数:53周期

生検数(PGT-Aを実施した胚盤胞の数):140個

1症例当たりの平均生検数:2.64個

採卵時の平均年齢:38.6歳

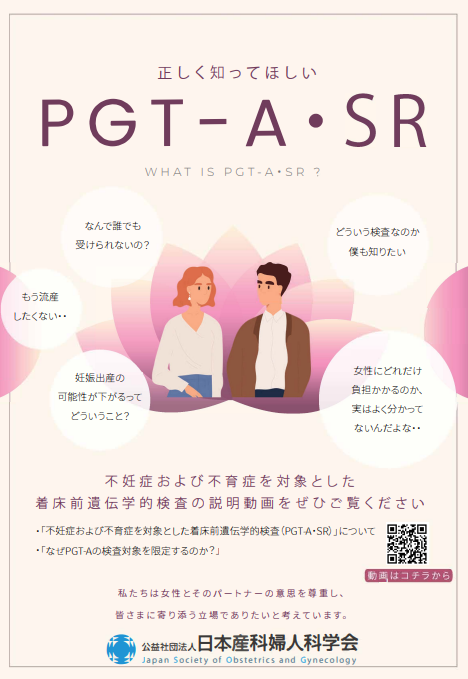

年齢の分布を見てみると、30代後半から40代の方が多く検査を行っている傾向がありました。

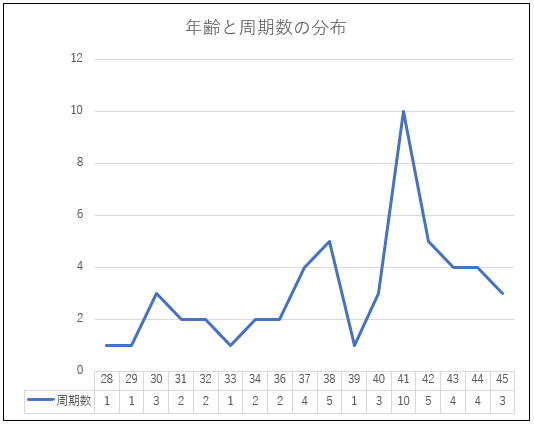

140個の胚盤胞にPGT-Aを行い、胚移植最適の胚:Aの胚盤胞は48個(34.3%)でした。

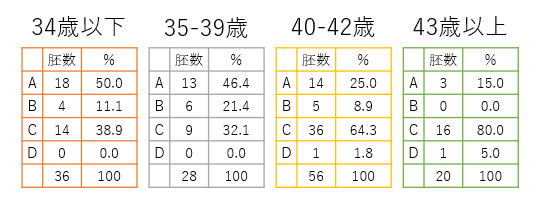

この結果を年齢別にみると

34歳以下のグループと35-39歳のグループでは、PGT-Aを実施した胚盤胞のうち約半分がA判定の胚盤胞でした。一方で年齢層が上がるごとにA評価の胚盤胞を獲得できる割合は減り、C判定の割合が高くなっていく傾向が見られます。

年齢分布のグラフで30代後半から周期数が増えている理由の一つに、年齢の上昇と共にA判定の胚盤胞がなかなか獲得できないことも関係していると推測されます。

PGT-A実施胚の移植結果

PGT-Aを実施しA判定がえられた胚盤胞を移植した結果をお示しします。

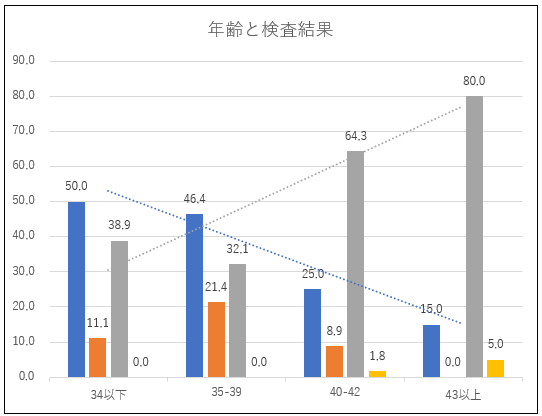

26周期の胚移植を行い臨床妊娠した(赤ちゃんの入っている袋が確認できた)周期が22周期。そのうち21周期については出産または現在妊娠中となっています。

割合で示しますと...

となります。

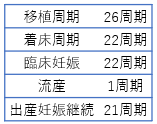

また年齢層として40歳以下と41歳以上の2つの年齢層グループに分けてみた結果は下記の通りとなります。

年齢層が上がっても妊娠率が下がりませんでした。

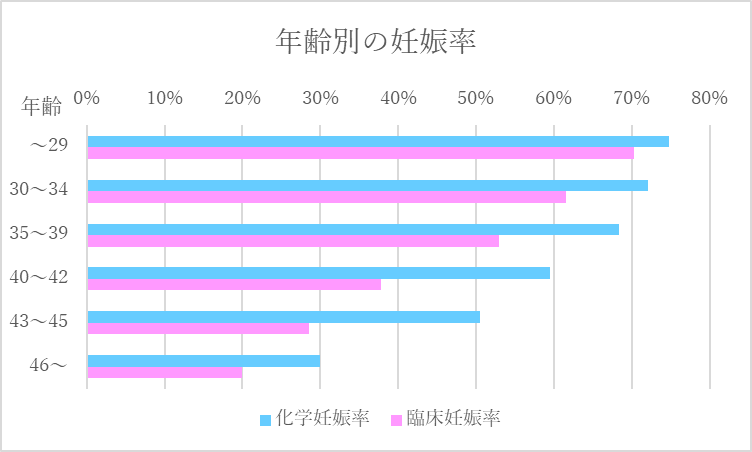

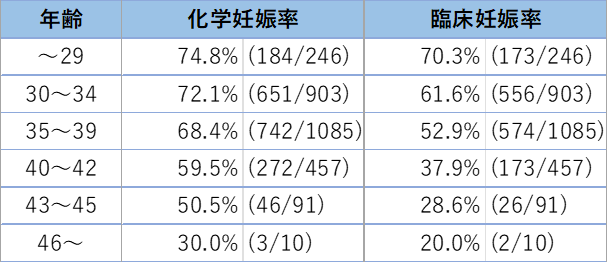

2024年の当院のART治療成績と比較してみましょう。

ARTでは年齢層があがるにつれて妊娠率はだんだん下がっていくことが知られています。

一般ART成績と年齢層の分け方が異なりますが、ARTの成績では40~42歳のグループで臨床妊娠率は37.9%になるのに対し、PGT-A実施胚は41歳以上のグループで臨床妊娠率86.7%となります。

この結果だけ着目すると、PGT-Aを実施したほうが妊娠率が良い・早く出産できる!と思われがちですが、PGT-Aは妊娠・出産・先天異常の排除を保証する検査ではありません。

また気を付けなければいけないポイントとして「PGT-Aは胚移植あたりの成績は向上するが治療周期(採卵周期)あたりの成績は年齢と共に低下する」という事です。

当院の2025年1月1日~9月30日までにおけるPGT-A希望した患者様の実績を見てみましょう。

| PGT-Aを希望した。 | 15症例26周期 |

| PGT-Aを希望し実施できた。 | 14症例17周期 |

| PGT-Aを希望し実施してA判定の胚盤胞が獲得できた。 | 9症例9周期 |

| PGT-Aを希望し実施してA判定の胚盤胞で移植を行った。 | 5症例6周期 |

| PGT-Aを希望し実施してA判定の胚盤胞で移植して妊娠した。 | 5症例4周期 |

| ※移植時の平均年齢 40.26歳 |

つまり、PGT-Aを希望しても良好胚盤胞が得られなかった周期、PGT-Aは実施できたがA判定の胚盤胞がなかった周期が全体の半分以上(17周期/26周期 65.4%)を占めていることがわかります。

胚移植という次のステップに進めるのは 9周期/26周期 34.6% となりこの段階で少数であることがわかります。

移植を実施出来れば、移植当たりの臨床妊娠率は 4周期/6周期 66.7% となり5人のうち4人に臨床妊娠が確認できました。

2017年9月から日本産科婦人科学会 PGT-A特別臨床試験という試験が実施され、この結果がわかりやすくホームページに掲載されています。

https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/pgt-a_shiryo02.pdf

リンク先の結果をご覧になっていただきますと、「胚移植を繰り返しても妊娠しなかった・体外受精で流産をくりかえしたご夫婦を対象に、PGT-Aを受けた・受けなかったご夫婦の出産について統計学的な差は無かった」とあります。

このリンク先の総括を引用します。

この結果を科学的な方法で分析したところ

①PGT-Aを受けたご夫婦と受けなかったご夫婦で、出産率に明らかな違いはありませんでした。

つまり、PGT-Aによって

② 妊娠する可能性の高い胚を早い段階(移植前)で見つけることはできますが、

③ 1回の採卵において最終的に子供を持てるご夫婦の数を増やすことはできません。

この結果を見るとPGT-Aはやってもやらなくても変わらない検査のようにも見えますが、冒頭にも記載しましたPGT-Aを行う一番のメリットは総括の②にある

「妊娠する可能性の高い胚を早い段階(移植前)で見つけることはできる。」ことだと思います。

まとめ

胚移植の不成功を何度も経験すること。流産や死産の経験をすること。どちらも大変つらい経験だと思います。PGT-Aを行うことによってこれ以上つらい経験がふえないよう、妊娠する可能性の高い胚を移植前に選択することに検査意義があるのではないでしょうか。

一方でPGT-Aを行ううえで

- 当院では保険診療では行えず自費診療での採卵になり検査費用が高額になる。

- A判定の胚盤胞を得るため、採卵回数が増える可能性がある。

- PGT-Aを行っても妊娠・出産は保証できない。また流産を完全に避けられるわけではない。

- PGT-Aは子どもの先天異常を排除する検査ではない。

といったデメリットの側面もあります。

詳しい説明や検査を検討してみたい患者様は、診察時医師にお伝えください。胚培養士外来にて詳しくお話しいたします。