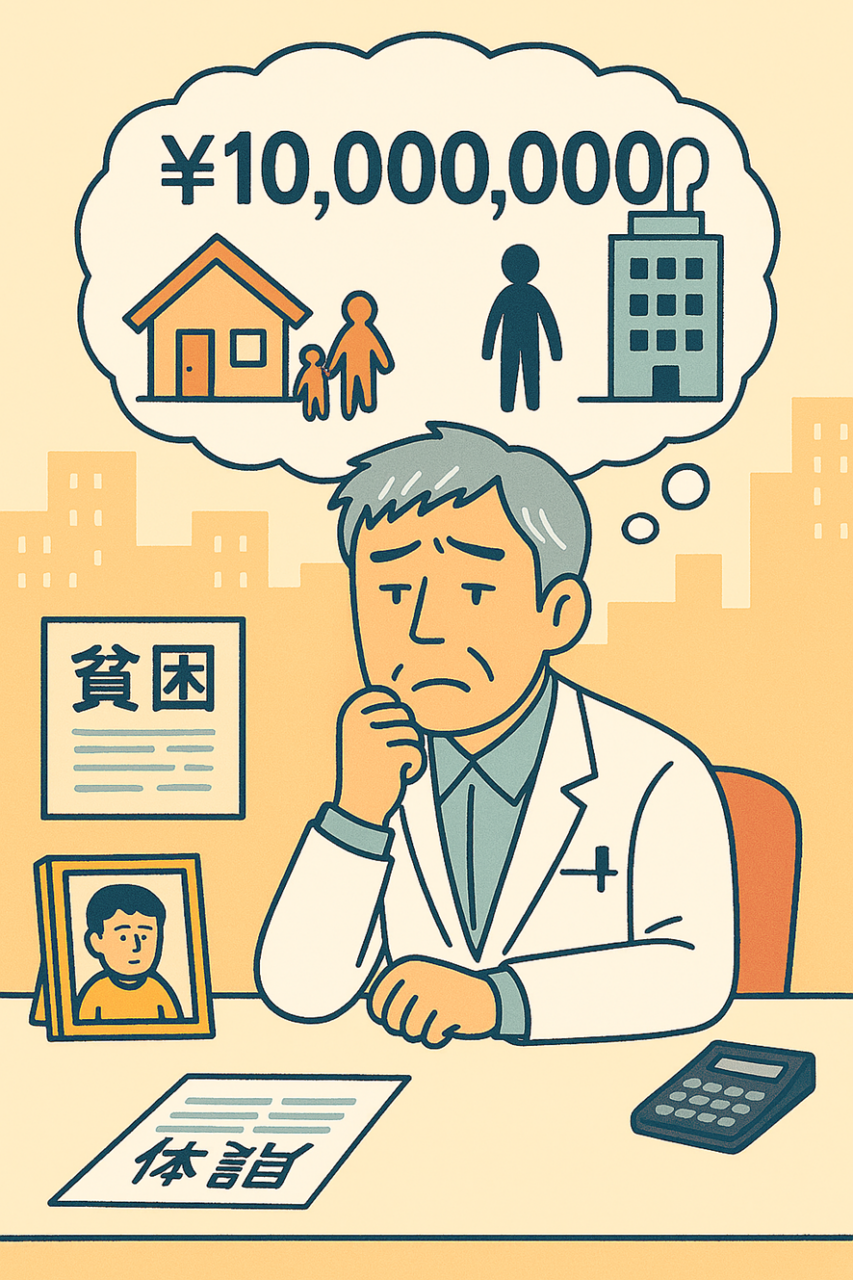

年収1,000万円は「貧困」なのか?

「年収1,000万円でも貧困」というタイトルの記事を目にして、思わず驚いてしまいました。一般的な感覚では、1,000万円という年収はかなり高い部類に入るはずです。しかし、その記事によれば、東京都内で子ども2人を育てるには「とても足りない」という現実があるとのことでした。

確かに、都市部では家賃や物価が高く、教育費や子育てにかかる費用も地方とは比べものにならないほど膨らみます。とはいえ、私自身も少し前までは、年収1,000万円といえば「富裕層」とまでは言わずとも、十分に「お金持ち」のカテゴリーに入ると考えていました。だからこそ、この記事には大きな衝撃を受けたのです。

このブログでも何度か、都市部と地方の格差について触れてきましたが、今回のような生活実感の違いにも、その格差が如実に表れているように思います。神奈川県民として、東京は地理的には近くても、生活水準や行政支援の面では遠い存在になってしまっているのかもしれません。

たとえば、卵子凍結への助成制度。東京都では公的支援が始まっていますが、神奈川県ではまだ導入されていません。当院にも「なぜ神奈川では助成がないのか?」というお問い合わせをいただくことが増えています。東京に住むことが“勝ち組”とされる一方で、その生活を維持するには莫大な費用がかかるという現実があるのです。

東京一極集中の構造は、必ずしも良いことばかりではありません。むしろ、地方との格差はますます広がっているように感じます。私たちが若い頃は、「東京に出て何かを成し遂げたい」と夢を抱き、努力を重ねてきました。しかし今では、地方に人が集まらず、インフラ整備すらままならない地域も増えています。若者が都市部へ挑戦することすら難しくなっているのではないでしょうか。

その背景には、努力が報われにくい社会構造があるように思えます。都市部に生まれた人は、そのまま“勝ち組”として暮らし続ける。一方、地方に生まれた人は、そもそも人口も少なく、都市部へ移るための経済的余裕もない。結果として、生まれた土地によって人生のスタート地点が決まってしまう。そんな時代の流れが、静かに進行しているように感じます。

少子化の背景にも、こうした構造的な問題があるのではないでしょうか。努力すれば報われるという希望があれば、子どもを育てることにも前向きになれるはずです。しかし、都市部であってもお金がなければ暮らしていけず、地方に生まれれば“負け組”が確定してしまうような社会では、子どもを持つこと自体が贅沢な選択になってしまうのかもしれません。 政府には、こうした現実をぜひ理解していただきたいと思います。たとえば、子どもを産み育てる家庭に対して税制優遇を行うなど、ヨーロッパ諸国のような制度設計を検討していただきたい。新たなリーダーの誕生が期待される今こそ、未来を担う世代が希望を持てる社会の構築を、心から願っています。